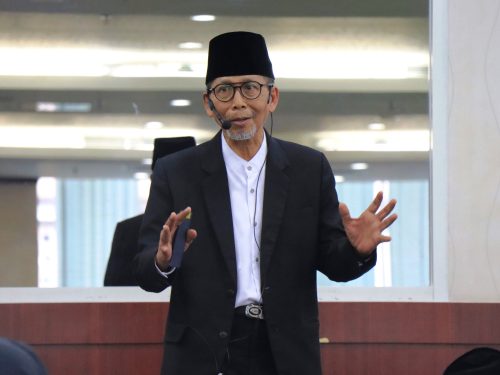

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

“Masih ada lho hingga awal 2025 pegawai yang tidak mau ber-UPZ!” bisik seorang lelaki kepada sang guru dan orang tua semua pegawai sebuah kampus ternama di Surabaya. Di acara silaturahmi pasca lebaran di awal April 2025. “Memang da beberapa, tapi satu di antaranya sudah memangku jabatan fungsional akademik tertinggi,” sahut lelaki itu menambahkan detail informasi mengenai orang yang sedang dibicarakan. UPZ yang dimaksudnya adalah kependekan dari unit pengumpul zakat. Sebuah unit layanan yang memang didirikan dalam kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) provinsi. Yang dilakukan tidak hanya memobilisasi kemuliaan pegawai melalui zakat. Melainkan juga infaq dan sedekah.

“Bahkan bersedekah ke UPZ kampus seribu rupiah pun tak mau,” jelas lelaki itu lebih konkret kepada sang guru. “Padahal kita semua tahu betapa banyak pendapatan mereka yang sudah memangku jabatan fungsional akademik tertinggi di kampus. Ada remun pula. Dan jumlahnya cukup besar.” Begitu tambahan informasi yang disampaikan lelaki itu untuk melengkapi data mengenai perilaku pegawai yang sudah menempati jabatan fungsional akademik tertinggi di kampus itu. Tentu kelakuan seperti ini sama sekali jauh dari kemuliaan. Tak ada alasan dan nilai apapun yang memuliakan kelakuan seperti itu.

Sebagai perbandingan, sejumlah pegawai lain yang take-home pay-nya jauh lebih kecil tetap dan senantiasa berkenan mengeluarkan sedekah melalui UPZ. Di antaranya bahkan ada tenaga kependidikan. Rasanya, kemuliaan diri tercabik-cabik oleh praktik kontras semacam ini. Yang bergaji menengah ke bawah senantiasa bersedekah melalui UPZ kampusnya. Yang bergaji sangat tinggi malah emoh. Berkali-kali diingatkan pun juga masih emoh. Alasan memang bisa dibuat. Bisa disusun. Tapi faktanya tetap saja bahwa yang bersangkutan tak mau bersedekah ke UPZ kampus sendiri.

“Kampus ini tak akan runtuh karena perilaku satu orang.” Begitu dawuh sang guru dan orang tua semua pegawai kampus itu menjawab laporan keresahan lelaki yang membisikinya itu. Kepada lelaki itu, dawuh sang guru itu sungguh penuh energi. Karena itu, dawuh itu tentu saja penuh makna. Beliau menyampaikan dawuhnya untuk merespon selintas laporan mengenai peta derma di UPZ kampus sebagaimana diuraikan di atas. Mendengar dawuh sang guru itu, lelaki itupun lalu merasa bahwa kampusnya tak boleh tersandera oleh perilaku buruk satu atau dua orang. Dawuh sang guru tersebut akhirnya menyemangati semua warga kampus untuk terus bergerak maju untuk membangun dan sekaligus menjemput kemuliaan kampusnya. Kini dan di masa yang akan datang.

Memang, masih ada beberapa pegawai lainnya yang juga belum bersedekah ke UPZ kampus sendiri. Tapi, kasus emohnya pegawai yang sudah memangku jabatan fungsional akademik tertinggi yang diuraikan di atas memunculkan pemandangan yang sangat menyolok. Sebab, bersedekah ke UPZ tak harus dalam jumlah uang yang besar. Namanya juga sedekah. Karena itu, take-home pay yang tinggi tak sepatutnya menjadikan jumlah uang sebagai ukuran dan urusan mengenai sedekah di UPZ itu. Bahkan, dengan take-home pay yang tinggi, seharusnya sudah tak ada lagi halangan hingga muncul sikap dan praktik emoh bersedekah dimaksud.

Karena itu, pertanyaannya, apakah itu semua adalah akibat praktik stecu atau steki? Aku meminjam kata “stecu” itu dari perbendaharaan kata anak muda yang lagi nge-trend. Kata itu merupakan kependekan dari gabungan kata “setelan” dan “cuek”. Jadi, stecu adalah singkatan dari setelan cuek. Menggambarkan sikap yang acuh tak acuh. Terkadang bisa mengandung arti sikap santai. Kata gabungan tersebut popular menyusul lagu berjudul Stecu Stecu yang dirilis pertama kali di awal Ramadan 2025 di kanal YouTube (lihat alamat YouTube di bagian bawah). Yakni, tepatnya tanggal 5 Maret 2025. Dan, hanya dalam waktu satu bulan, video lagu itu ditonton 15 juta viewers.

Sedangkan, istilah steki merupakan kependekan dari gabungan kata setelan kikir. Kata tersebut kubuat untuk memudahkan penyebutan dan pemahaman. Ya, penyebutan atas sikap dan praktik hidup yang diseret oleh kekikiran yang akut. Kepelitan yang meronta-ronta. Bukan karena tak ada uang. Bukan karena miskin harta. Melainkan karena sikap hidup yang emoh untuk berbagi kepada sesama. Meskipun harta berlimpah. Meskipun uang selalu ada. Datang dan masuk ke rekening sundul-menyundul. Namun, sikap kikir nan pelit itu tetap saja menghalangi praktik berbagi. Atas alasan apapun, sikap kikir nan pelit itu menguasai mental hidupnya. Karena itu, kata steki kubuat dan kugunakan untuk memahami praktik emoh berbagai kepada sesama.

Dalam konteks perilaku emoh untuk bersedekah di UPZ kampus sendiri sebagaimana diulas di atas, apakah kelakuan pegawai, termasuk yang sudah menempati jabatan fungsional akademik tertinggi seperti yang dimaksud di atas, dikarenakan faktor cuek atau karena faktor pelit? Mari kita telaah. Rasanya bukan stecu yang menjadi pemicunya. Karena, kalau sikap stecu yang menjadi faktor pemicu, praktik berbagi melalui UPZ kampus itu tak akan bikin ribet kok. Caranya cukup dengan memberi notifikasi kepada admin keuangan unit. Agar melakukan auto debit melalui bank mitra kampus atas saldo yang ada di rekening. Sekali notifikasi diberikan, lalu proses auto debit itu berlangsung setiap bulan. Tak perlu ribet. Tak bikin repot.

Jadi kalau disebut stecu dalam pengertian santai, tentu berkenan untuk berderma melalui UPZ kampus adalah jawabannya. Tak akan emoh. Sebab, berderma melalui UPZ kampus sangat mudah, tak ribet, dan tak merepotkan. Persis seperti yang dijelaskan di atas. Praktik bersedekah melalui UPZ kampus anti-ribet. Anti-repot. Dan tak pernah menolak besaran zakat, infaq, atau sedekah yang dikeluarkan. Jadi, prosesnya mudah sekali. Karena itu, praktik emoh berderma melalui UPZ kampus justeru menunjukkan pemandangan kontras terhadap nilai dan sikap santai sebagaimana yang dikandung, sebagainnya, oleh istilah stecu seperti yang diuraikan di atas.

Kalau disebut stecu dalam makna acuh tak acuh, rasanya membutuhkan banyak penjelasan untuk membenarkan. Sebab, gelombang besar untuk berderma berada di hadapan. Semua pegawai ber-UPZ. Baik zakat maupun infaq dan sedekah. Karena gelombangnya sangat besar, maka rasanya asumsi faktor cuek sulit bisa mendapatkan keterangan pembenar. Karena yang melakukan praktik emoh berderma itu akan menjadi sangat minoritas. Kalau minoritas dalam kebajikan, tentu itu sangat mulia. Tapi kalau minoritas dalam ketidakmuliaan, tentu itu sangat menggelisahkan. Karena itu, sikap dan praktik cuek atas kebajikan sungguh sama sekali tidak menunjukkan kemuliaan.

Lalu, bagaimana dengan faktor kikir? Apakah praktik emoh berderma melalui UPZ kampus sendiri diderek oleh mental kikir? Semua memang kembali ke perilaku masing-masing. Tapi kata steki tampaknya menjadi ilustrasi yang paling menarik untuk mendekatkan pemahaman terhadap kelakuan emoh bersedekah ke UPZ kampus sendiri. Karena itu, dalam konteks emoh berderma di atas, sikap steki akan sangat mengemuka dan cenderung menggerogoti kemuliaan jika itu benar. Dan jika benar demikian, maka istilah steki tampak semakin memiliki daya tarik tersendiri untuk memungkinkan kita menggambarkan sikap emoh untuk bersedekah di atas.

Nah, menimbang dan menelaah kasus emoh untuk bersedekah di atas, kita semua perlu mengambil pelajaran tentang kemuliaan diri pada perilaku yang tidak mulia di atas. Pertama, jika menginginkan kemuliaan hidup, janganlah berhenti pada urusan halal atau tidak halal. Atau wajib atau tidak wajib. Atau boleh atau tidak boleh. Lampauilah batasan-batasan itu. Sebab, jika diri hanya berhenti pada persoalan petimbangan halal atau tidak halal, maka sebetulnya hidup hanya terjebak pada batasan minimal. Jika diri hanya bertumpu pada ukuran wajib atau tidak wajib, maka sejatinya hidup tak bisa keluar dengan nilai kemanfaatan yang tinggi. Jika diri hanya berkutat dengan persoalan boleh atau tidak boleh, maka sejatinya hidup cenderung minimalis saja.

Padahal, kemuliaan itu pasti di atas batasan minimalis. Kemuliaan itu urusannya keutamaan. Bahasa santrinya afdlaliyah. Yakni, soal mana yang lebih utama. Maka, keutamaan pasti akan melampaui pertimbangan halal atau tidak halal. Atau telaah ukuran wajib atau tidak wajib. Atau pemikiran boleh atau tidak boleh. Karena cakupan kemuliaan justru melampaui batasan minimalis itu. Kemuliaan selalu beriringan dengan keutamaan. Di mana ada kemuliaan, di situ pasti ada keutamaan. Begitu pula sebaliknya, di mana ada keutamaan, pasti di situ ada kemuliaan.

Karena itulah, untuk menjemput kemuliaan hidup, lanjutkanlah batasan halal atau tidak halal untuk kepentingan naik kelas. Jangan berhenti pada timbangan wajib atau tidak wajib. Jangan tertahan pada ukuran boleh atau tidak boleh. Lampauilah batasan-batasan itu. Bagaimana caranya? Naikkan standar hidup dari sekadar urusan halal-tidak halal, wajib-tidak wajib, dan atau boleh-tidak boleh. Naikkanlah standar hidup diri ke level yang lebih tinggi. Yakni nilai keutamaan. Bagian sentralnya adalah kebermanfaatan bersama. Orientasinya adalah kemuliaan pribadi dan publik.

Tentu semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga dan menghitung secara tepat ukuran halal-tidak halal, wajib-tidak wajib, dan atau boleh-tidak boleh dimaksud. Karena itu jangan tabrak batasan halal. Atau mengabaikan ukuran wajib. Atau mengesampingkan ukuran boleh. Bukan. Sama sekali bukan. Dan jangan dilakukan. Justru, konsep melampaui seperti yang kusebut di atas itu mengembangkan batasan yang halal, wajib dan atau boleh itu kepada ukuran yang lebih tinggi. Keutamaan atau afdlaliyah (افضلية) adalah konsep hidup yang lebih pas untuk mengembangkan nilai halal, wajib dan atau boleh itu ke dalam derajat yang lebih tinggi dan utama.

Kedua, jika menginginkan kemuliaan hidup, jadikan kebajikan sesama sebagai pertimbangan utama. Jadikan kemaslahatan bersama sebagai sumbu bagi berputarnya aktivitas diri. Dalam konsep zakat, infaq, dan sedekah, sejatinya kebajikan sesama menjadi nilai yang diperjuangkan. Kemaslahatan bersama menjadi ukuran prinsipil yang dijunjung tinggi. Semua itu dibutuhkan agar tercipta ekosistem sosial yang kondusif bagi tumbuhnya kebajikan dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam kemaslahatan. Kebajikan dan kebersamaan itu penting untuk menjadi penumbuh ekosistem sosial kemuliaan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tak ada unsur kepentingan personal diri di balik ajaran zakat, infaq dan sedekah kecuali justru untuk penyucian diri. Lihatlah al-Qur’an Surat al-Taubah ayat 103. Begini bunyi ayat yang mendasari perintah zakat dimaksud: خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Terjemahannya begini: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Substansi ayat ini menjelaskan bahwa ajaran zakat, infaq dan sedekah itu justru kembali kepada kepentingan internal diri orang yang melakukannya.

Singkatnya, kalaulah seseorang cenderung sangat selfish, yakni sangat berpikir tentang kepentingan diri sendiri, ajaran dan praktik berderma itu justru sangat bermanfaat bagi kepentingan internal diri sendiri. Lihatlah al-Qur’an Surat al-Taubah ayat 103 yang dikutip di atas. Ayat itu selalu menjadi rujukan bagi ajaran dan praktik berderma. Isinya mengingatkan kepentingan yang besar yang bisa diambil sebagai manfaat untuk kepentingan internal diri. Yakni, konsep penyucian diri. Artinya, jika saja abai pada kepentingan bersama, yakinlah bahwa berderma itu justru untuk kepentingan diri sendiri. Agar diri tidak berada dan terjebak dalam keburukan spiritual. Atau dan kekeruhan nilai. Bisa saja secara nominal harta berjumlah banyak. Tapi saat tak diiringi oleh nilai, maka aset yang berupa harta itu tak ada value-nya.

Value atas aset yang bernama harta itu akan semakin meningkat saat dikaitkan dengan kebajikan publik. Bentuknya adalah mendermakan sebagian kecil harta itu untuk kepentingan bersama. Maka, saat diri abai terhadap urusan kemaslahatan publik atau kebajikan bersama, maka di situlah awal runtuhnya kemuliaan diri. Saat diri sudah emoh pada urusan kemaslahatan bersama, maka itulah awal dari kebangkrutan moral diri. Dalam konteks berzakat, berinfaq, dan bersedakah di UPZ kampus sendiri di atas, jika praktik emoh dilatarbelakangi oleh kekikiran, kepelitan, dan kebakhilan yang akut, maka runtuhnya moral diri telah menguasai dan menggerogoti nilai kemuliaan diri. Di sinilah, setiap diri patut untuk melakukan pemikiran mendalam. Agar kemuliaan diri tidak tergerus oleh kebangkrutan moral pribadi.

Bukankah kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW soal sedekah? Bukankah sudah ada jaminan dari Nabi, engkau tak akan miskin karena bersedekah? “Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan.” Ma naqsha malun min shadqatin, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Begitulah nasehat kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri mengulang kalimat bal yazdad (yang artinya “bahkan bertambah”) hingga tiga kali. Pengulangan pasti mengandung makna khusus. Biasanya untuk memberikan penekanan. Bahasa Arabnya, li al-taukid. Bahasa Inggrisnya, to intensify. Yakni memberikan penekanan khusus pada pesan yang sedang disampaikan. Artinya, Nabi Muhammad memberikan atensi besar pada urusan derma dimaksud.

Begitulah kita semua sudah menghafalkan Hadits di atas dari kecil. Dan begitu pulalah yang sering diceramahkan. Hingga hari-hari pun kita sering diperdengarkan kepada Hadits itu. Tapi, mengapa sedekah masih menjadi penghalang bagi kemuliaan diri? Mengapa masih tak mau bersedekah di tempat engkau mencari penghidupan? Mengapa masih emoh bersedekah di UPZ kampus sendiri? Rasanya dawuh sang guru dan orang tua di atas sangat bermakna: “Kampus ini tak akan runtuh karena perilaku satu orang.” Tapi mental yang buruk karena abai atas kemuliaan diri sungguh menjadi catatan tentang siapakah kita sebenarnya.

Karena itu, tetap saja kemuliaan harus menjadi atensi bersama. Terutama di tempat kita mencari penghidupan yang ada. Sebab yang menghidupi diri kita adalah rezeki yang kita dapat dari tempat kerja. Kalau tidak, jelas tidaklah mungkin kita berkarir dan menghabiskan usia dan aktivitas kita di sana. Apalagi, dari rezeki di tempat kerja itu kita bisa menghidupi anak-istri di rumah. Karena itu, dalam diri kita dan anak-istri kita mengalir darah yang ditumbuhkan oleh tempat kerja. Rasanya sungguh sangat tidak mulia jika kita hidup dari tempat kerja itu, tapi kita tak memuliakannya. Melalui praktik terbaik untuk kemuliaannya. Termasuk menjaga marwahnya. Di antaranya melalui berderma di sarananya.

Sungguh bijak mutiara hikmah ini: Jangan ludahi piring tempat kita makan. Karena, jangankan orang lain yang akan merasa jijik karena perilaku itu, kita sendiri saja sungguh juga seharusnya jijik serupa. Mengapa? Di piring itu, kita letakkan makanan kita. Di piring itu kita suguhkan makanan yang menjadi sumber energi diri sendiri. Dan melalui piring itu pula, kita menyantap makanan yang menjadi kebutuhan tubuh kita sendiri. Maka, meludah di piring itu, sama artinya dengan mengotorinya. Sama artinya pula dengan membuat siapapun akan jijik atasnya. Membuat banyak orang menjauh darinya. Maka, muliakanlah piring tempat kita makan. Jangan engkau ludahi.