Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Beringsutlah lelaki itu dari tempat duduknya. Menuju kamar mandi yang berada di dalam ruangan itu. Dengan melipat lengan baju. Pada kedua tangannya. Hingga di atas siku. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan muka dan tangan yang masih basah. “Saya diwasiati Bapak saya, setiap kali mau mengajar disarankan berwudlu dulu,” begitu ujarnya saat kembali ke ruangan tempat duduk bersama yang lain. Menjelaskan mengapa dia harus mengambil air wudlu kala itu. Dia lakukan praktik itu sudah semenjak lama. Dan, wasiat bapaknya selalu dipraktikkan setiap dia hendak pergi ke ruangan untuk mengajar.

Sore itu, Kamis (27 Februari 2025), dia memang terjadwal untuk mengisi ta’lim ma’hadi untuk seluruh mahasiswa tahun pertama di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Baik mahasiswa lima fakultas di titik Urban Campus di Wonocolo Surabaya, seperti Fakultas Syariah dan Hukum, hingga di area Riverside Campus, seperti Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Mahasiswa dari Urban Campus mengikuti kegiatan ta’lim ma’hadi itu tetap dari kampus yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari fakultas di wilayah Riverside Campus. Semua sudah terjadwal dengan baik.

Kegiatan ta’lim ma’hadi itu adalah pembelajaran model pesantren yang diterapkan untuk membekali mahasiswa tahun pertama kampus itu. Tujuannya untuk memperkuat nilai kompetensi praktis keagamaan berbasis model dan pengalaman pesantren. Teknisnya, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kelas. Sesuai dengan fakultas masing-masing. Pembelajarannya pun juga di kelas. Di dua kampus seperti disebut di atas. Di masing-masing kelas itu, sudah disiapkan ustadz dan ustadzah yang mengelola ta’lim ma’hadi itu. Pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan dan disupervisi oleh Ma’had al-Jami’ah.

Ada momen-momen spesial, memang. Salah satunya adalah program penguatan sanad keilmuan dari para kyai dan ulama kepada para mahasiswa UINSA. Bentuknya, setiap sebulan sekali dihadirkan pembelajaran tersentral. Pelaksanaannya hybrid, gabungan antara luring dan daring. Pusat kegiatannya di masjid UINSA di Urban Campus di Wonocolo. Namanya, Masjid Ulul Albab. Mahasiswa lima fakultas yang ada di kampus itu hadir luring di masjid itu. Sedangkan mahasiswa di empat fakultas di Riverside Campus di Gunung Anyar mengikuti kegiatan ta’lim ma’hadi itu secara daring. Di kelas masing-masing. Menyimak pembelajaran tersentral dari masjid Urban Campus di bawah supervisi masing-masing ustadz atau ustadzah yang bertugas di kelas masing-masing.

Lelaki yang kuceritakan mengambil air wudlu terlebih dulu sebelum mengajar ta’lim ma’hadi di masjid Ulul Albab sore itu adalah Dr. KH. Miftah Faqih. Seorang kyai alumni pesantren Qomaruddin Bungah Gresik dan Pesantren Krapayak Yogyakarta. Jabatan terkini adalah salah seorang ketua tanfidziyah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia hadir di UINSA sore itu untuk menyampaikan secara khusus materi yang dikembangkan dalam kitab Washaya al-Aba’ ila al-Abna’ karya Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandary. Materi itu dibelajarkan dalam ta’lim ma’hadi itu. Dikemas untuk level dan kepentingan mahasiswa.

Lalu, ta’lim ma’hadi itu ditutup dengan proses ijazah. Yakni pemberian pesan akademik-spiritual dan sekaligus transmisi sanad keilmuan kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Dr. KH. Miftah Faqih itu memberikan sebuah pesan akademik-spiritual secara khusus. Dan, mahasiswa menyimak, mencatat dan lalu menyampaikan penerimaan atas pemberian pesan akademik-spiritual itu secara khusus pula. Lalu, disampaikan pula dalam proses itu rangkaian sanad keilmuan yang mengantarkan pesan akademik-spiritual itu sampai kepada para mahasiswa sebagai penerima pesan akademik-spiritual itu. Semua dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakter mahasiswa.

Lepas dari proses ijazah kepada mahasiswa di atas, bagi kepentingan khusus pembelajaran untuk diriku pribadi, praktik dalam mengajar yang didahului dengan mengambil air wudlu oleh Dr. KH. Miftah Faqih di atas adalah salah satu bentuk ijazah akademik-spiritual yang diberikan kepadaku. Itu yang kutangkap. Secara personal. Mungkin juga rekan lain yang kala itu berada di ruangan itu. Entahlah. Tapi yang jelas, ku merasa bahwa aku sedang diberi ijazah dengan cara khusus oleh Dr. KH. Miftah Faqih di atas. Bahwa praktik berwudlu sebelum mengajar adalah sebuah kemuliaan yang penting dilakukan oleh guru seperti diriku.

Lebih-lebih, ada kata “wasiat” dalam pernyataan Dr. KH. Miftah Faqih itu. Sebagaimana kuuraikan di awal tulisan ini, kalimat utuh dalam pernyataan kyai muda itu berbunyi sebagai berikut: “Saya diwasiati Bapak saya, setiap kali mau mengajar disarankan berwudlu dulu.” Kalimat yang bermuatan “wasiat” tersebut memiliki arti penting. Yakni, bahwa praktik berwudlu sebelum mengajar berarti sudah banyak dan lama dipraktikkan secara turun-temurun di sejumlah kalangan guru. Penyebutan guru di sini hanya untuk mewakili saja beberapa nama lain, seperti kyai dan ustadz.

Dalam derajat yang lebih tinggi, ungkapan “Saya diwasiati Bapak saya” dalam ungkapan utuh di atas semakin memperkuat makna ijazah akademik spiritual itu. Di sana berarti ada ajaran khusus yang diwariskan oleh sang bapak kepada sang anak. Dan, sang anak itu saat sudah menjadi kyai pun juga masih mengamalkan ijazah ritual yang diwasiatkan oleh bapaknya. Tentu, dengan menyebut kata “diwasiati”, maka ijazah ritual tersebut semakin memiliki makna yang berbobot dibanding tanpanya. Maka, sangat wajar jika ijazah yang berdimensi wasiat itu diamalkan hingga usia penerimanya sudah mapan.

Tapi, lepas dari itu, ritual ijazah menandai kekhasan tradisi akademik Islam. Di sejumlah kalangan belakangan, mulai dari Barat hingga di tanah air, memang ada tradisi sertifikasi. Sejumlah individu mengikuti sebuah proses akademik dalam bentuk pelatihan. Lalu di ujung dari proses itu, mereka diuji untuk diketahui tingkat kecakapan tertentu yang dikuasai. Saat dinyatakan lulus, mereka lalu diberi selembar sertifikat. Sebagai tanda kelulusan dan sekaligus pemberian otoritas kepada seseorang untuk memanfaatkan tingkat kecakapan yang dikuasai untuk pekerjaan profesionalnya.

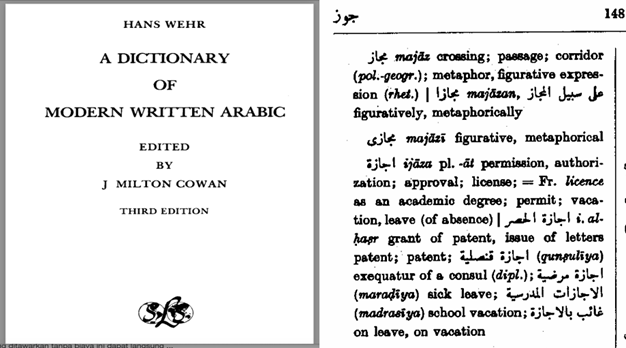

Apalagi, kata “ijazah” memang ada dalam tradisi masyarakat Islam-Arab dan masyarakat Indonesia secara umum. Dalam Bahasa Arab, seperti dijelaskan oleh Hans Wehr dalam kamusnya A Dictionary of Modern Written Arabic (1976:148), kata itu bermakna pemberian persetujuan (approval), pemberiaan otoritas (authorization), dan izin (license). Hal ini berarti bahwa kata ijazah tak jauh-jauh dari makna pemberian izin dan penyematan otoritas oleh seseorang yang lebih otoritatif kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Arti ini bertemu dengan pemaknaan atas kata yang sama oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Salah satu makna “ijazah” oleh KBBI dimaksud adalah: “izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya.”

Tapi, yang menjadi kekhasan tradisi ijazah dalam khazanah akademik Islam adalah bahwa pemberian otoritas secara khusus dilakukan tidak saja dalam bentuk selembar kertas, namun lebih-lebih dengan praktik pembaiatan yang dilakukan oleh guru kepada sang murid. Sang guru menyampikan pesan-pesan spiritual-akademik kepada sang murid. Sebagian lalu ditutup dengan kalimat yang diawali dengan ungkapan “ajaztu” (aku ijazah-kan). Sang murid lalu merespon ungkapan “ajaztu” sang guru dengan kalimat “qabiltu” (aku terima) atas ijazah yang diterimakan kepadanya.

Intinya, dalam tradisi Islam, ritual otoritasiasi atas penguasaan kecakapan akademik tertentu melampaui batasan sekadar pemberian selembar sertifikat seperti yang kini jamak ditemukan di masyarakat belakangan. Alih-alih, ada proses spiritualisasi atas pemberian otoritas itu. Dengan cara begitu, penguasaan kecakapan tertentu oleh seorang murid juga ditarik dan sekaligus didasarkan kepada proses spiritual. Prosesnya melalui pembaiatan spiritual. Dengan proses itu, maka tanggung jawab yang dibebankan pada penguasaan kecakapan tertentu itu bukan saja pada dimensi material semata sebagaimana lazimnya ditemukan dalam menjadi tuntutan kerja profesional, melainkan juga menyertakan kewajiban spiritual ke dalamnya.

Dengan begitu, tanggung jawab yang mengenai penguasaan kecakapan tertentu itu ganda. Yakni kewajiban profesional dan spiritual. Kewajiban profesional menuntut pribadi yang sudah dinyatakan menguasai kecakapan tertentu dan sekaligus diberikan otorisasi atasnya untuk menjaga marwah profesionalnya dalam praktik nyata dalam hidup. Adapun kewajiban spiritual menuntut mereka yang telah menguasai kecakapan tertentu dan sekaligus diberikan otorisasi atasnya untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, menyelewengkan pemanfaatan kecakapan tertentu yang dimiliki dapat dimaknai tidak saja menabrak profesionalisme, melainkan juga sama artinya dengan mencederai amanah ilahiah.

Seraya meyakini sebagai bagian dari ritual ijazah dalam pemaknaan di atas, maka praktik dan teladan baik Berwudlu Sebelum Mengajar di atas memberi kita dua pelajaran penting. Pertama, bahwa mengajar itu proses suci. Ia bukan sekadar kegiatan ritual dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan. Melainkan sekaligus juga proses spiritual yang mendasari kegiatan akademik di dalamnya. Dengan prinsip ini, maka penyelenggaraan pembelajaran oleh guru tak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan material akademik. Yakni, memahami pembelajaran hanya sebatas proses untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Alih-alih, pembelajaran harus dipahami pula sebagai proses untuk terjadinya spiritual transfer dalam bentuk nilai kemuliaan, kebijaksanaan, dan keberkahan dari guru kepada peserta didik.

Dilakukannya praktik berwudlu sebelum mengajar seperti yang di-ijazah-kan oleh Dr. KH. Miftah Faqih di atas mengajarkan bahwa pembelajaran tak berhenti hanya sebatas sebagai proses transfer of knowledge tapi juga spiritual transfer. Kalau pembelajaran dimaknai hanya sebatas transfer of knowledge, tentu praktik berwudlu sebelum mengajar tak akan dilakukan. Tak akan ditradisikan. Praktik suci itu justeru dilestarikan karena memandang aktivitas pembelajaran sebagai tugas suci dengan orientasi yang suci pula. Karena itu, sangat bisa dipahami jika praktik berwudlu sebelum mengajar dilakukan secara berkesinambungan dalam perjalanan hidup kyai muda itu.

Kedua, mengajar itu dari hati. Tak bisa hanya berhenti pada aktivitas fisik. Juga tak bisa hanya mengacu pada aktivitas otak semata. Artinya, untuk kepentingan kedalaman dampak yang ditimbulkan, mengajar harus melintasi batasan aktivitas otak dan fisik. Alih-alih, mengajar harus juga berangkat dan bermuara pada kematangan-kelembutan hati. Karena itulah, mengajar harus dilakukan dengan penuh ekspresi kasih sayang dari seorang guru kepada peserta didiknya. Nilai kasih sayang itu terekspresikan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Kita semua diingatkan oleh ayat 156 dari Surah Al-A’raf sebagaimana berikut ini: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Wa rahmati wasi’at kulla syai’in. “Rahmat-Ku mencakup segala sesuatu,” begitu terjemah ayat itu. Artinya, kasih sayang Allah begitu luas sekali. Luasnya hingga melintasi batas semua hal. Ayat ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembelajaran yang baik. Prinsip “mengajar itu dari hati” merupakan salah satu nilai dasarnya. Prinsip itu dibangun di atas nilai keluasan kasih sayang yang harus ditegakkan oleh seorang guru kepada seluruh peserta didiknya. Hingga pada situasi yang sulit sekalipun dari kegiatan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik, seorang guru tak boleh kehilangan nilai dan rasa kasih sayang kepada peserta didik.

Di sinilah, konsep sekolah ramah anak yang belakangan menjadi perhatian bersama sejatinya bisa diletakkan. Sekolah diidealisasikan untuk bisa menjadi tempat yang paling aman bagi peserta didik untuk tumbuh dengan segala potensinya. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru justeru dilakukan untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya potensi peserta didik. Dan sekolah atau lembaga pendidikan yang menjadi tempat penyelenggaraan pembeajaran itu bisa menjadi tempat terbaik dan teraman bagi pengembangan potensi peserta didik itu. Pada titik inilah, pembelajaran melintasi batasan-cakupan fisik dan otak dengan meliputi kenyamanan dan kedamaian hati.

Karena itulah, pendekatan terhadap pembelajaran harus berbasis hati. Dilakukannya praktik berwudlu sebelum mengajar seperti yang di-ijazah-kan oleh Dr. KH. Miftah Faqih di atas mengirimkan pesan penting bahwa setiap guru sudah sepatutnya menjadikan hati sebagai ukuran penyelenggaraan pembelajaran. konkretnya, hati guru ditata sebelum memasuki ruang pembelajaran. Juga dikelola saat melangsungkan pembelajaran. Sehingga yang muncul adalah ekspresi yang berasal dari nilai dan semangat kasih sayang guru kepada peserta didik. Dengan begitu, semua peserta didik bisa terayomi dengan baik di bawah nilai kasih sayang guru itu.

Atas dasar dua alasan dan pelajaran yang konkret di atas, maka mengajar itu harus dipahami dan disadari bukan sekadar amanah, melainkan juga sarana turun dan menyebarnya berkah. Sebagai amanah, maka penunaian tanggung jawab mengajar harus dilakukan seefektif mungkin. Dalam bahasa teknisnya, pembelajaran memang harus memenuhi kriteria empat kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berurusan dengan kecakapan pengelolaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kecakapan sebagai teladan hidup. Kompetensi sosial berhubungan dengan kecakapan berelasi dengan sesama. Dan kecakapan profesional berurusan dengan kecakapan penguasan ilmu dan pengembangan diri.

Hanya, melalui ajaran berwudlu sebelum mengajar, maka mengajar tak berhenti hanya pada urusan amanah semata, melainkan juga berhubungan dengan keberadaannya sebagai sarana mereguh berkah. Ya, berkah. Sekali lagi, berkah. Yakni, bertambahnya nilai kebajikan. Bukan saja untuk peserta didiknya. Melainkan juga untuk pengajarnya. Karena nilai berkah inilah, proses yang dilakukan diusahakan berjalan selancar dan sejernih mungkin. Tak boleh asal-asalan. Atau seadanya. Harus dalam kinerja yang tinggi.

Pada titik inilah, spiritualitas sangat disarankan untuk dihadirkan mulai sejak sebelum melaksanakan praktik pembelajaran. Selain membuat ruh pembelajaran makin hidup dan bersemangat tinggi, spiritualitas akan selalu mengkerangkai proses dan kegiatan pembelajaran untuk bergerak di atas nilai kebajikan. Karena itu, sebelum mengajar, wudlu perlu, dan disarankan, untuk dilakukan. Doa pun dipanjatkan. Sebagai jangkar pengaman kejernihan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Berwudlu sebelum mengajar adalah ajaran kemuliaan. Hanya mereka yang ingin meraihnya atau ingin naik derajat ke kelas kemuliaan yang menjadikannya sebagai tuntutan personal. Pilihannya kepada ke pribadi masing-masing. Karena, urusan kemuliaan berarti perihal keutamaan. Dalam bahasa santrinya, itu adalah urusan afdlaliyah. Dalam bahasa penjaminan mutu, itu adalah persoalan pelampauan standar mutu. Ditinggalkan, tak ada masalah, selama standar mutu terpenuhi. Dilakukan, itu yang lebih utama. Karena urusannya adalah melampaui standar mutu yang ditetapkan. Maka, semua kembali kepada personal. Menginginkan atau tidak menginginkan. Atas nilai keutamaan dan kemuliaan.

Hanya, meskipun berwudlu sebelum mengajar ini urusan personal, mengajar itu sendiri adalah urusan publik. Tanggung jawab untuk menunaikan tugas pembelajaran adalah amanah publik. Yang diajar adalah anak bangsa. Agar mereka mampu menjemput masa depannya yang lebih baik dengan penuh asa. Maka, menunaikan urusan dan amanah publik melalui pengembangan diri pribadi yang selesai dengan diri sendiri adalah prasyarat menjemput kemuliaan. Praktik berwudlu sebelum mengajar adalah upaya spiritual untuk selesai dengan diri sendiri. Melalui penyucian jiwa dan semangat penunaian tugas pendidikan dan pengajaran yang suci.