Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Ulama muda itu sedang berbicara. Menyampaikan pikiran dan isi hatinya. Menceritakan perjalanannya menyelesaikan penulisan kitab Hidayatul Qur’an: Tafir al-Qur’an bi al-Qur’an. Hanya dalam waktu 1,5 tahun dia tuntaskan penulisan kitab tafsir dalam empat jilid itu. Begitu yang disampaikannya. Berangkat dari rasa cinta pada membaca al-Qur’an. Begitu awal ceritanya. Lalu dia lahap sejumlah kitab tafsir yang ada. Bahkan juga yang ternama. Tapi tetap saja dia tak puas atas karya-karya kitab tafsir yang telah dia baca. Hingga dia pun bertekad untuk menulis sendiri kitab tafsir yang dia pandang bisa menutupi celah karya-karya kitab tafsir yang ada. Lalu lahirlah kitab tafsir yang kemudian mengantarkannya mendapatkan penghargaan dari UINSA sebagai monumental writing itu.

Saat ulama muda yang bernama Dr. KH. Muhammad Afifudin Dimyati, Lc., MA itu menceritakan proses kreatif lahirnya kitab tafsir berserta sinopsisnya di atas, tiba-tiba berbisik kepadaku seorang guru besar. Begini bisiknya ke aku: “Beliau bisa menulis kitab begitu karena tidak banyak ceramah agama.” “Oh begitu ya, Prof?” komentarku sekenanya kala itu sambil mendengarkan presentasi kyai muda yang lebih dikenal dengan nama Gus Awis itu. “Iya, sebab kalau sibuk dengan ceramah agama, tidak akan lahir kitab tafsir itu,” ujar guru besar itu lebih lanjut. Aku pun laku tertawa lirih. Meski beliau sendiri tetap serius menjelaskan argumennya kepadaku.

Kemudian kutanya lebih detil mengenai dampak berceramah pada produktivitas menulis. “Memang ceramah agama itu menyita waktu nggih? Hingga menulis pun tak sempat lagi?” tanyaku. “Ya semuanya, pokoknya,” imbuh guru besar itu. “Apa karena ceramah itu ada unsur show-nya?” tanyaku lebih lanjut. “Ya semuanya. Banyak aspek jadi satu,” jawabnya mengulang kembali penjelasannya sebelumnya. Yakni, betapa ceramah agama itu membutuhkan persiapan dalam banyak hal. Mulai substansi materi, pikiran, waktu, hingga fisik. Itu yang, dalam argumentasi guru besar tersebut, membuat ceramah agama memperlemah daya ungkit pelakunya untuk menulis. Akhirnya, melemahlah produktivitas tulisan dibanding ceramahnya.

Sobat,

Menulis dan ceramah memang hanya contoh kecil. Banyak aktivitas hidup lain yang lebih besar dan bisa dipersandingkan. Bisa saja kasus diperluas ke kegiatan apa saja. Bisa bekerja dan kuliah. Bisa melek dan tidur. Bisa puasa dan makan-minum. Bisa pula mengajar dan meneliti. Dan tentu masih banyak lagi kegiatan dalam hidup yang bisa dipersandingkan. Kepentingannya untuk membandingkan satu sama lain. Bahkan juga untuk mengaitkan satu sama lain. Memang, beda orang beda pula aktivitasnya. Beda orang juga beda pula preferensinya. Tapi, substansinya serupa. Yakni bahwa hidup itu bergerak. Hidup, karena itu, tak jauh-jauh dari kecenderungan pelakunya dalam menjalaninya.

Maka pantaslah disebut, hidup memang soal pilihan. Life is choice, kata orang Barat. Orang Arab menyebut, al-dunya khiyarah. Atau, al-hayah khiyarah. Tapi justeru karena itu, hidup kerap menjadi sebuah dilema. Sebab, seringkali seseorang dihadapkan pada pilihan. Tidak bisa lepas dari keharusan untuk memilih. Pilih ini, atau itu. Kalau pilih ini, maka akan kehilangan itu. Kalau pilih itu, maka akan kehilangan ini. Tentu, memilih dengan konsekuensi seperti ini akan meniadakan potensi kebaikan pada masing-masing pilihan. Membuang kebaikan yang ada pada sebuah pilihan dan meniadakan kebaikan yang ada pada lainnya. Padahal bisa saja kebaikan ada di masing-masing dari keduanya. Tinggal bagaimana mengambil yang baik pada masing-masing dari keduanya, dan membuang yang jelek juga dari masing-masing keduanya pula.

Pertanyaannya, bagaimana supaya tidak muncul dilema? Bagaimana bisa mengambil kebaikan dari masing-masing pilihan? Di situlah kecakapan untuk memilih menjadi penentu. Tanpa kecakapan yang memadai, praktik memilih seringkali berakhir keliru. Penyesalan pun lalu menimpa penuh haru. Di situlah dilema biasanya bermula. Karena siapapun pasti tidak ingin mengalaminya. Siapapun tidak ingin jatuh pada praktik salah pilih. Akhirnya menyesal pun tak bisa dihindari. Tentu penyesalan memang datang kemudian. Tapi penyesalan itu hanya lahir akibat salah menjatuhkan pilihan. Di sinilah kecakapan menjadi kata kunci penting dalam kehidupan. Agar hidup tidak salah pilih. Dan diilema pun bisa dihindari.

Tentu kecakapan yang menjadi prasyarat itu tidak lahir begitu saja. Ada proses yang harus dialami pelakunya. Ada tahapan yang harus dilalui pemiliknya. Hingga kecakapan pun akhirnya bisa diraih di tangannya. Karena kecakapan itu lahir di atas proses yang memadai. Kecakapan itu tumbuh di atas pengalaman yang dihargai. Karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengalami sendiri setiap tugas dan pekerjaan yang diamanahkan. Pengalaman-pengalaman praktis itu pada satu titik akan terakumulasi. Dan akumulasi pengalaman ini akan membentuk dan menyempurnakan kecakapan.

Multitasking. Rasanya itu jawaban solutif. Orang Arab menyebut multitasking itu dengan ta’addud al-mahammi. Apa itu multitasking? Makna sederhananya begini. Multitasking itu suatu kecakapan diri dalam menunaikan dan sekaligus menyelesaikan tugas pekerjaan hingga dua atau lebih jumlahnya secara sekaligus. Secara teknis, kecakapan multitasking ini memungkinkan seseorang untuk dapat mengerjakan dua atau lebih tugas pekerjaan dimaksud secara simultan. Tugas pekerjaan hingga dua atau lebih tersebut bisa selesai dengan baik secara bersamaan. Bisa juga dengan model lain. Pemegang kecakapan multitasking ini bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas pekerjaan secara sekuensial namun berdekatan-beriringan waktunya dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Karena itu, multitasking dalam model ini bisa juga disebut dengan task switching.

Memilih memang bagian dari hidup. Dan memilih kerap harus menandingkan. Mempertandingkan. Bukan menyandingkan. Namun, orang hebat bukan sekadar diukur dari kecakapannya untuk memilih dalam arti itu. Melainkan lebih dari itu, bagaimana dia mampu mengintegrasikan sejumlah pilihan menjadi satu. Bahkan bisa lebih dari itu. Sebab, menandingkan atau mempertandingkan itu kecakapan tertentu. Tapi mengintegrasikan dan atau menyandingkan menuntut kecakapan yang lebih tinggi. Karena itu, memilih dengan menyandingkan adalah prestasi diri yang membanggakan. Di sinilah multi-tasking menjadi idaman. Mampu mengerjakan dua atau lebih pekerjaan secara bersamaan lalu menjadi harapan semua insan.

Maka, jika ada pertanyaan “bisakah pilihan-pilihan dalam hidup itu disinergikan? Disinkronkan? Dibersamakan?” Jawabannya tentu bisa. Dan, sudah barang tentu, kata “bisa” di sini berarti menuntut adanya proses untuk memilikinya. Tidak bisa tiba-tiba. Dan, proses itu harus diikuti, dijalani dan dilalui dengan sebaik-baiknya. Di sana dibutuhkan kerja keras. Disertai dengan kesabaran. Kerja keras dan kesabaran ini mempersyaratkan komitmen yang tinggi. Tak ada komitmen jika tak ada kerja keras. Juga, tak ada pula komitmen jika di sana tak ada kesabaran. Komitmen hanya lahir dari bertemunya kerja keras dan kesabaran dalam menjalani aktivitas hidup.

Karena itu, kecakapan multitasking lahir dari komitmen yang tinggi. Karena di sana juga dibutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk menjalani dan mencapainya. Maka, bisa dipahami jika tak semua orang bisa memiliki dan menjalani kecakapan multitasking. Penyebabnya sederhana. Proses untuk mencapai kecakapan multitasking itu cukup panjang dan berliku. Dibutuhkan komitmen yang tinggi. Ditandai dengan kerja keras dan kesabaran, seperti dijelaskan di atas. Itu berlaku untuk cakupan kecakapan multitasking,baik yang meliputi kecakapan melaksanakan tugas pekerjaan secara bersamaan atau secara sekuensial-berdekatan-beriringan, seperti juga diuraikan sebelumnya.

Diakui atau tidak, multitasking itu menyita energi dibanding selainnya. Karena itu, maka dibutuhkan stabiliser. Penyeimbang. Pemantap. Keberadaan stabiliser ini penting agar diri tidak kahilangan amunisi di tengah perjalanan. Tak kehabisan energi sebelum sampai di ujung perjalanan. Maka, yang dibutuhkan oleh keberlangsungan kecakapan multitasking ini adalah nafas panjang. Bukan sekadar nafas cepat. Maka multidimensi dalam modalitas diri harus dirawat. Agar terwujud stabilitas yang dibutuhkan bagi terciptanya nafas panjang yang diharap secara kuat.

Itulah alasannya mengapa setiap kita butuh Me time. Waktu khusus untuk memanjakan diri. Tentu harus untuk kegiatan yang luhur. Agar tercipta energi positif bagi maksimalisasi kecakapan multitasking. Ibarat pemain bola, jika perilaku di luar lapangan tidak positif, maka dampaknya akan terbawa hingga ke tingkat kecakapan bermain dan atau produktivitas gol di lapangan. Saat Me time ini digabungkan dengan family time, maka energi positif akan semakin tumbuh membesar. Bagi pemain bola, energi positif ini akan membuat kecakapan bermain dan atau produktivitas gol di lapangan semakin moncer. Bagi pegawai, energi positif yang lahir dari gabungan hasil Me time dan family time akan semakin meningkatkan kinerja diri di tempat kerja.

Tapi, tetap jangan lupakan sumber spiritual lainnya yang lebih mendasar. Apa itu? Ritual keagamaan. Ya, ritual. Karena penting diingat, kata ‘spiritual’ dan ‘ritual’ hanya dibedakan dari tiga huruf awal. Yakni, “spi”. Ritual tak memiliki kelengkapan tiga huruf ini. Dan justeru di tiga huruf ini yang menjadi buah dari semua aktivitas ritual. Apa artinya? Ritual jangan kehilangan ruh spiritualitas. Ritual jangan sampai gagal mengantarkan diri untuk merengkuh nilai spiritual yang dikandung. Karena tambahan tiga huruf “spi” akan menyempurnakan ritual menjadi kekuatan pendorong dalam cakupan makna spiritual.

Tapi lalu jangan dikembangkan pemikiran begini: kalau begitu, yang penting spiritual, dan ritual bisa tidak penting. Atau bisa diabaikan. Tidak juga. Bukan begitu. Karena ritual itu langkah awal dan sekaligus sumber dari spiritual. Ritual tetap penting dan harus dilakukan. Tapi jangan kehilangan spiritual saat ritual dilakukan. Jangan kehilangan nilai (value) di balik aset. Ritual itu aset, dan spiritual itu nilai. Karena itu, saat ritual sudah bisa bergerak ke spiritual, maka lahirlah intangible asset value. Nilai aset yang tak berwujud material.

Multitasking adalah intangible asset value yang harus diciptakan dan dirawat. Maka, siapapun kita, penting untuk memaksimalkan potensi diri. Agar segera lahir kecakapan multitasking yang terbukti baik dan bermanfaat. Dan itu butuh latihan. Tak bisa ujug ujug. Tidak bisa datang tiba-tiba. Dimilikinya kecakapan multitasking akan menyempurnakan kita dalam menunaikan tugas pekerjaan. Kinerja pun bukan sekadar harapan. Tapi sebuah kenyataan penuh keberkahan. Mengapa penuh keberkahan? Karena kebajikan dalam bentuk kinerja yang lahir dari kecakapan multitasking akan selalu bertambah. Berlipatganda. Dan bukan sebaliknya, berkurang.

Lalu apa yang harus dilakukan sebuah lembaga untuk menjamin berkembangnya kecakapan multitasking di atas? Saya mencatat dua langkah penting. Pertama, lembaga penting untuk menerapkan kerja berbasis target. Istilah asingnya, Target-based job delivery. Kerja berbasis hasil luaran. Atau nama lainnya, outcome-based service delivery. Bekerja berbasis hasil. Dalam kaitan ini, bekerja tidak semestinya dilakukan biasa-biasa saja. Asal usai. Asal selesai. Tanpa dihitung dampak positif yang dihasilkan. Karena itulah, dari awal sekali harus selalu ditanyakan “apa dampak yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dilakukan.” Dengan begitu, semua dari kita wajib bekerja dengan target. Indikatornya, ada dampak positif terhadap penguatan kinerja lembaga. Bukan sekadar kinerja personal.

Untuk itulah, kini, penilaian kinerja tak terbatas pada capaian kinerja personal. Melainkan selalu dikaitkan dengan apa sumbangannya kepada kinerja lembaga. Atau apa yang juga dikenal dengan istilah kinerja organisasi. Meskipun kinerja pribadi top tapi tak berkaitan secara kuat dengan kinerja lembaga, nilai kinerja tersebut tak bisa dihitung tinggi. Walaupun kinerja personal membanggakan namun kontribusinya kepada pencapaian kinerja organisasi lemah, maka nilai kinerja tersebut akan dihitung rendah. Karena itu, semua pegawai secara personal harus selalu menjadikan pencapaian kinerja lembaga atau organisasi sebagai prioritas dan sekaligus referensi bagi upaya pencapaian kinerja personal.

Kedua, perlunya diciptakan talent pooling. Untuk menjaring kumpulan orang-orang berkeunggulan. Dihasilkan dari pengumpulan dan pemetaan bakat pegawai. Semua pegawai dilakukan assessment untuk diketahui bakat dan kecakapannya. Lalu dari situ, lembaga memiliki peta data kepegawaian beserta bakat dan kecakapan masing-masingnya. Dari situ, terkumpullah orang-orang unggul dalam bidangnya. Itulah substansi talent pooling. Karena kecakapan multitasking tidak bisa diraih secara sekejap, maka yang dibutuhkan adalah talent pooling dimaksud. Dan untuk suksesnya talent pooling ini, maka pendampingan merupakan kerja terukur untuk mengembangkan dan melahirkan sejumlah tatent yang dibutuhkan.

Kerja pendampingan dan pengembangan talent tersebut penting untuk menyempurnakan hasil assessment. Pertimbangannya sederhana. Talent pooling memang penting bagi pengembangan sumber daya manusia lembaga. Namun hasil assessment yang dilakukan pada kerangka kerja talent pooling itu akan bisa semakin lengkap saat ada kerja pendampingan dan pengembangan talent dimaksud. Itu karena, rekam jejak dalam kerja individual sangat penting dihitung dan menjadi pelengkap bagi upaya untuk membaca bakat dan kecakapan masing-masing pegawai.

Mengapa begitu? Karena antisipasi dan mitigasi atas assessment bisa dilakukan sedari awal. Itu semua tak lepas dari fakta bahwa assessment sudah menjadi ilmu. Persisnya bagian dari keilmuan psikologi. Nah, karena sudah menjadi ilmu, maka assessment kini bisa dipelajari. Prosedur dan materialnya pun bisa diikuti, dipahami, dan dikuasai dari awal. Namun, rekam jejak dalam kerja individual bisa menjadi bukti konkret atas realisasi bakat dan kecakapan yang dimiliki. Bisa berperan memperkuat. Atau melengkapi. Bisa pula dalam derajat paling ekstrem, justeru berlawanan. Karena itu, rekam jejak dari hasil kerja pendampingan dan pengembangan talent tersebut penting menjadi pelengkap dasar untuk mengetahui dan menilai kecakapan.

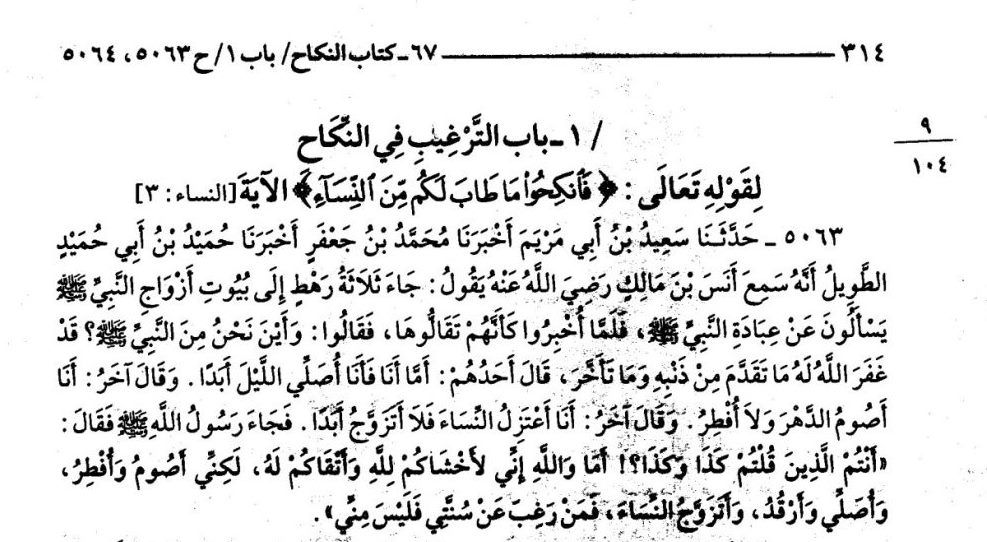

Dengan dua langkah terukur di atas, multitasking bukan mustahil dicapai. Bukankah Nabi Muhammad juga pernah mencontohkan multitasking? Dalam Hadits yang dinarasikan dalam kitab Fathul Bari (volume 11, halaman 314) dijelaskan passion Nabi dalam multitasking itu. “Ashumu wa ufthiru,” kata Nabi. Aku puasa dan aku juga berbuka. Begitu maknanya. ‘Wa ushalli wa arqudu,” lanjut Nabi. Aku shalat dan aku juga tidur. Begitu terjemahannya. “Wa atazawwaju al-nisa,” dawuh Nabi. Aku juga menikah. Tidak membujang. Apalagi menolak menikah. Begitu jelas Nabi.

Dari Hadits ini, tampak jelas bahwa multitasking yang dimaksud dalam Hadits ini lebih menunjuk ke task switching. Dan itu juga bagian dari multitasking, seperti diuraikan sebelumnya. Maka, kalau dilakukan qiyas, Hadits ini memberi inspirasi untuk mengatakan begini: “Aku menulis dan aku juga memberi ceramah agama,” atau “Aku mengajar tapi aku juga membuat publikasi ilmiah,” atau “Aku meneliti tapi aku juga menyusun publikasi.” Kisah yang kuceritakan di awal tulisan ini sejatinya juga sangat bisa didekati dengan perspektif dan inspirasi Hadits ini. Karena itu, multitasking itu juga ajaran Islam. Lalu, tunggu apalagi?